訪問介護の倒産が過去最多。生き残りの鍵は「収支差率No.1」の定期巡回サービスへの転換にあり

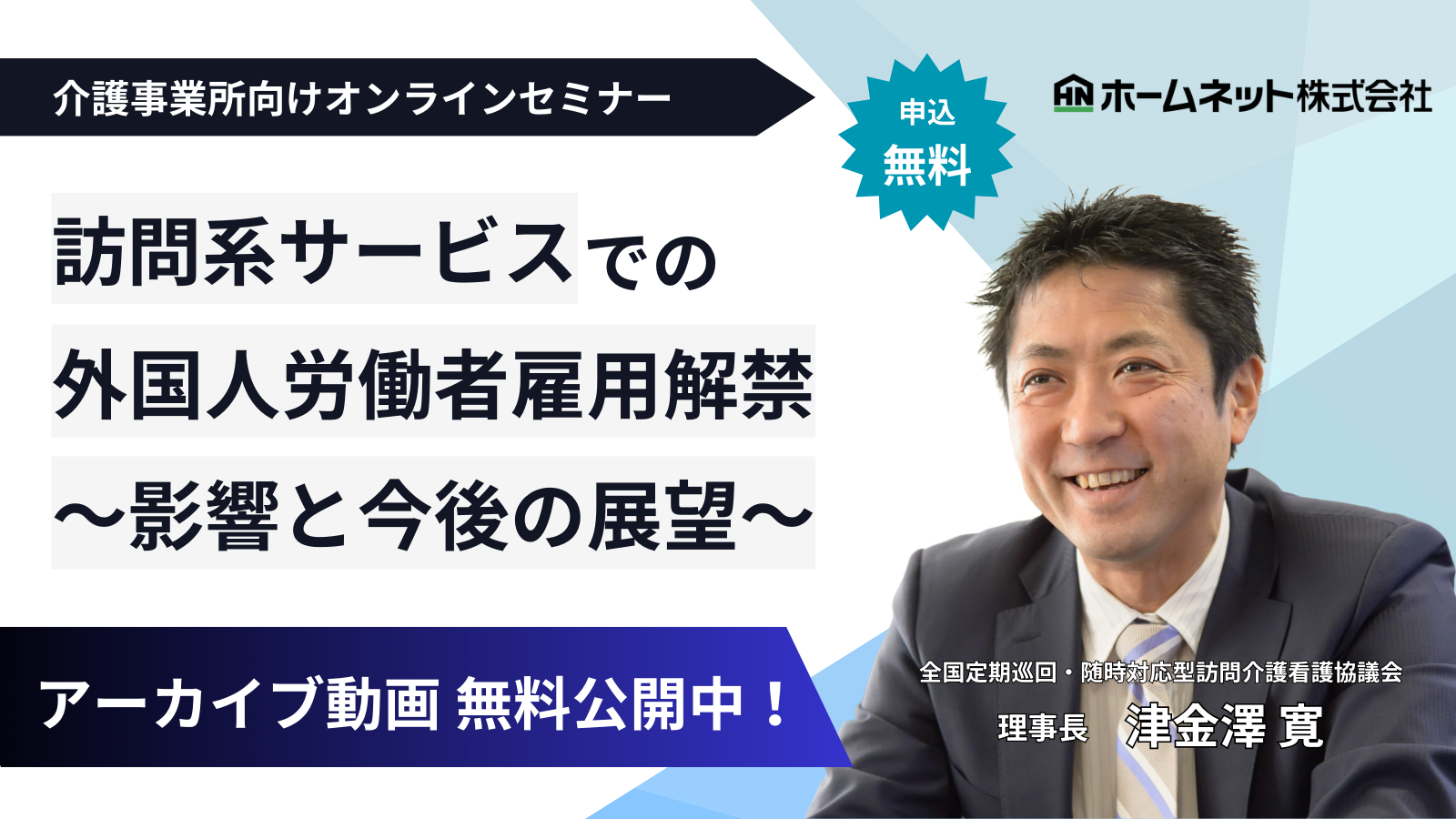

2025年4月から介護保険サービスの訪問系サービス(※)において、「特定技能制度」や「技能実習制度」の枠組みでの外国人労働者の雇用が解禁される見込みです。

外国人労働者の雇用解禁にいたった背景と現在の受け入れ制度、受け入れ時の注意点・ポイントなどについて説明します。

※訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護など

外国人労働者雇用に関するセミナーを開催いたします。

詳細はこちらからご確認ください!

(1)高齢者数・要介護認定者数の増加

日本の高齢者数ですが、2023(令和5)年10月の65歳以上人口は3,623万人で、高齢化率(65歳以上人口割合)は29.1%でした。

2040年には3,928万人になり、高齢化率は34.8%に達する見込みです(※1)。

また、要介護(要支援)認定者数ですが、2023(令和5)年度は約708万人となっており(※2)、2040年には約988万人になると推計されています(※3)。

つまり、2040年には日本人の約3人に1人が高齢者となり、その高齢者の約4人に1人が要介護認定者となる見込みです。

※1 内閣府「令和6年版高齢社会白書」より

※2 厚生労働省「介護保険事業状況報告(年報)」より

※3 経済産業省「将来の介護需給に対する高齢者ケアシステムに関する研究会(平成30年3月)」より

(2)介護職員の必要数と減少

介護職員数ですが、2023(令和5)年度は約212.6万人で、対前年△2.6万人となり、介護保険制度の創立以来はじめて減少に転じました(※4)。

2040年には介護職員が約272万人必要になると推計されており、2023(令和5)年から約59万人増やす必要がありますが、2020(令和元)年から2023(令和5)年の4年間で約2万人しか増えておらず、昨年はついに減少に転じ、大変厳しい状況といえます(※5)。

※4 厚生労働省「介護職員数の推移(令和6年12月)」より

※5 厚生労働省「第9期介護保険事業計画に基づく介護人材の必要数について(令和6年7月)」より

(3)訪問介護などの求人状況

2023(令和5)年度の全産業の平均有効求人倍率は1.31倍でしたが、介護職(平均)は3.96倍となっており、他の産業と比べて採用難易度が高いといえます(※6)。

また、介護職のなかでも「施設介護員」の有効求人倍率が3.24倍であるのに対し、「訪問介護員」は14.14倍と高く、訪問系サービスの職員採用のハードルは非常に高いです(※7)。

高齢者数や要介護認定者数の増加により、需要が高まっているにも関わらず、供給が追いつかず、慢性的な人材不足が続いています。

※6 厚生労働省「一般職業紹介状況(職業安定業務統計)」より

※7 厚生労働省「第242回介護給付費分科会(令和6年9月)」より

介護業界で外国人労働者を雇用するための制度はいくつか種類ありますが、訪問系サービスで介護職として雇用するには「在留資格(介護)」「EPA介護福祉士」「永住者・定住者・日本人の配偶者等の在留資格」の何れかしか認められていませんでした。

2025年4月から「特定技能制度」や「技能実習制度」でも訪問系サービスの介護職として雇用できるようになる見込みです。

以下に主な外国人労働者を介護職として雇用するための制度を紹介します。

(1)技能実習制度

技能実習制度は、外国人が日本で働きながら技能を習得することを目的とした制度です。

介護分野は2017年に技能実習制度の対象に追加されました。

この制度を利用することで、外国人労働者を介護施設で雇用することができます。

なお、人手不足分野における人材の育成・確保を目的にした「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律」(2024年6月)の施行により、2027(令和9)年から「育成就労制度」へ移行される予定です。

| 対象職種 | 介護職 |

| 期間 | 最長5年間 (1年目は技能実習1号、2~3年目は技能実習2号、4~5年目は技能実習3号) |

| 要件 | 日本語能力試験(N4以上)や介護に関する基礎知識の習得が必要 |

| 目的 | 技能習得を目的としており、単純労働ではない |

(2)特定技能制度

特定技能制度は、2019年に新設された制度で、深刻な人手不足が続く業界において即戦力となる外国人労働者を受け入れることを目的としています。

介護分野は特定技能制度の対象業種の一つです。

| 対象職種 | 介護職 |

| 期間 | 最長5年間(特定技能1号) |

| 要件 | 日本語能力試験(N4以上)、介護技能評価試験の合格 |

| 目的 | 即戦力としての労働力確保 |

| 家族帯同 | 原則として認められない(特定技能1号の場合) |

(3)在留資格「介護」

外国人が日本の介護福祉士資格を取得することで、介護業界で働くことができます。

介護福祉士資格を取得した場合、在留資格「介護」を取得することができます。

| 対象職種 | 介護職 |

| 期間 | 在留資格「介護」に基づき、更新可能 |

| 要件 | 介護福祉士養成施設を卒業、介護福祉士国家試験に合格 |

| 目的 | 認められる場合がある |

(4)EPA(経済連携協定)による介護福祉士候補者の受け入れ

日本はインドネシア、フィリピン、ベトナムとの間で経済連携協定(EPA)を締結しており、これに基づいて介護福祉士候補者を受け入れています。

| 対象職種 | 介護福祉士候補者 |

| 期間 | 最長4年間(介護福祉士国家試験に合格すれば継続可能) |

| 要件 | 日本語研修を受ける、介護福祉士国家試験に合格する必要がある |

| 目的 | 介護福祉士資格取得を目指す |

| 家族帯同 | 原則として認められない |

(5)留学生

介護福祉士養成施設に通う外国人留学生を卒業後に雇用することも可能です。

留学生は卒業後に介護福祉士資格を取得し、在留資格「介護」を取得することで働くことができます。

| 対象職種 | 介護職 |

| 期間 | 在留資格「介護」に基づき、更新可能 |

| 要件 | 介護福祉士養成施設を卒業、介護福祉士国家試験に合格 |

(6)永住者・定住者・日本人の配偶者等の在留資格

外国人が「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」といった在留資格を持っている場合、訪問介護事業所で働くことができます。

この場合、特別な制度を利用する必要はありません。

| 対象職種 | 介護職 |

| 期間 | 在留資格「介護」に基づき就労可能 |

| 要件 | 訪問介護を含む介護業務全般 |

(1)受け入れ機関としての要件確認

特定技能制度で外国人を雇用するためには、受け入れ機関(雇用主)が以下の要件を満たしている必要があります。

|

・適切な労働条件を提供すること ・過去に労働基準法や入管法などの法令違反がないこと ・外国人労働者の支援体制を整備していること ・介護分野において、介護事業所としての運営が適切であること |

(2)特定技能外国人の要件確認

介護分野で特定技能1号の在留資格を取得するためには、外国人が以下の条件を満たしている必要があります。

|

・「特定技能評価試験(介護分野)」に合格、または「介護技能実習2号」を修了していること ・日本語能力試験(JLPT)N4以上、または同等の日本語能力を証明する試験に合格していること |

(3)支援体制の整備

受け入れ機関は、特定技能外国人が日本で円滑に生活・就労できるよう、以下の支援を行う必要があります。

|

・事前ガイダンスの実施(日本の生活や労働環境について説明) ・住居の確保や生活に必要な手続きのサポート ・日本語学習の支援 ・定期的な相談窓口の設置 ・離職時の転職支援 |

(4) 就業規則や労働条件の整備

特定技能外国人も日本人と同様に労働基準法が適用されます。

労働条件通知書を作成し、雇用契約を締結する必要があります。

賃金や労働時間、休日などの条件は、日本人と同等以上であることが求められます。

(5) 入管への申請手続き

特定技能外国人を雇用する際には、在留資格認定証明書の交付申請を行う必要があります。

必要書類には、雇用契約書、支援計画書、事業所の概要資料などがあります。

技能実習(育成就労)や特定技能の枠組みの中で、訪問系サービスで外国人労働者を雇用するにあたり、政府は以下の条件を設けることを検討しています。

・介護事業所・施設などでの実務経験が1年以上ある外国人が対象

・外国人は初任者研修の修了などの資格を有する

・訪問系サービスの事業所には、必要な研修・訓練の実施やキャリアアップ計画の策定、相談窓口の設置などを義務付け

・訪問系サービスの業務の基本事項などに関する研修を行う

・一定期間、責任者らが同行するなど必要な訓練を行う

・外国人に業務内容などを丁寧に説明して意向を確認しつつ、キャリアアップ計画を作成する

・ハラスメント対応のため相談窓口の設置などを進める

・不測の事態が生じた場合も適切に対応できるよう、必要なICT環境を整備する

また、サービス提供に車移動が必須の地域においては、自動車運転免許の有無も重要です。

外国人労働者が母国で運転免許を取得している場合は、母国の運転免許が有効であることが確認でき、必要な書類を揃え、運転に必要な知識や技能の確認ができれば、免許の切り替えが可能です。

外国人労働者が母国で運転免許を取得していない場合は、日本の教習所に通って運転免許を取得する方法もあります。

教習所のなかには多言語に対応しているところもあります。

上記の事前準備や条件の他に、外国人労働者が安心して長く働けるような職場環境を整える必要があります。

(1) 日本語能力の確認とサポート

特定技能外国人は一定の日本語能力を持っていますが、介護現場では利用者とのコミュニケーションが重要です。

業務に必要な日本語の指導やサポートを継続的に行うことが求められます。

(2) 文化や習慣の違いへの配慮

外国人労働者は日本の文化や職場の慣習に慣れるまで時間がかかる場合があります。

職場全体で理解を深め、受け入れ体制を整えることが重要です。

(3) 支援計画の実施

入管法に基づき、受け入れ機関は支援計画を適切に実施する義務があります。

支援が不十分だと、受け入れ機関としての信頼を損なう可能性があります。

(4) 離職時の対応

特定技能外国人が離職した場合、速やかに入管に報告する必要があります。

また、転職先の紹介や支援を行うことが求められます。

(5) 定期的な報告義務

受け入れ機関は、特定技能外国人の就労状況や支援の実施状況について、定期的に入管に報告する義務があります。

(6) 不当な差別や待遇の防止

特定技能外国人を日本人と差別することなく、公平な待遇を提供することが求められます。

(7) 登録支援機関の活用

自社で支援体制を整えるのが難しい場合、登録支援機関に支援業務を委託することができます。

(8) 継続的な教育と研修

特定技能外国人がスキルを向上させ、職場に定着できるよう、継続的な教育や研修を提供することが重要です。

(9) 地域社会との連携

地域の日本語教室や外国人支援団体と連携し、外国人労働者が地域に溶け込めるようサポートすることも有効です。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 業務支援システム「スマケア」は、介護員がスマートフォンからサービス提供記録の入力や、スケジュールの確認などができますが、多言語化に対応したことで外国人労働者も簡単に操作できるようになりました。

また、外国人労働者を雇用するための条件として、「不測の事態が生じた場合も適切に対応できるよう、必要なICT環境を整備する」とありますが、スマケアではリアルタイムでサービス提供記録などが関係者間に共有され、緊急時でも素早く状況を共有し、必要な指示を仰ぐことができるため、この条件を満たすと考えられます。

ご興味のある方は、お電話、またはお問い合わせフォームよりご連絡をお待ちしております。